Un termine nato in un reparto universitario di sociologia negli anni Cinquanta oggi diventa la lente attraverso cui leggere un comportamento che riguarda milioni di persone. Il Cambridge Dictionary ha eletto “parasociale” parola dell’anno 2025 perché le ricerche del termine hanno registrato impennate improvvise e ravvicinate, spinte prima dai casi legati agli influencer, poi dall’arrivo dei chatbot con personalità integrate e infine dall’inchiesta dei procuratori generali statunitensi sul rapporto tra minori e “companion” digitali.

Il dizionario ha aggiornato la definizione a settembre per includere esplicitamente le relazioni con l’Ai, dopo che per mesi l’uso della parola era cresciuto proprio in seguito a discussioni sui chatbot costruiti per “rispondere come un amico”. Ma il segnale più rivelatore è arrivato dal caso che ha fatto esplodere le ricerche a giugno: lo streamer IShowSpeed che blocca un follower, definito da lui stesso “number 1 parasocial”. Il tono implorante della reazione del fan, circolato su milioni di schermi, mostrava quanto fosse labile il confine tra intrattenimento e bisogno di riconoscimento. Tre settimane dopo, la diffusione di chatbot come la versione premium di Grok — dotata di companion con estetica anime — ha rilanciato il dibattito. A fine agosto, 44 procuratori generali degli Stati Uniti hanno scritto a tredici aziende chiedendo garanzie per i minori contro il rischio di “relazioni parasociali con chatbot”. È a quel punto che la parola entra definitivamente nel linguaggio comune: non come fenomeno da psicologia dei media, ma come descrizione quotidiana delle dinamiche online.

Le ricerche di “parasocial” provengono da Paesi diversi, con picchi sincronizzati in corrispondenza di eventi globali e non più solo nel mondo anglofono. Dire “parasociale” oggi significa riconoscere che una parte crescente dell’esperienza emotiva avviene in assenza di reciprocità, ma non in assenza di intensità. E che questa forma di legame, pur sbilanciata, ha un peso reale nella vita di milioni di persone.

Genealogia di un concetto diventato mainstream

Il termine ‘parasocial’ venne coniato nel 1956 dai sociologi Donald Horton e Richard Wohl per indicare l’illusione di intimità che si crea tra spettatori e personaggi televisivi. Studiarono i primi conduttori che apparivano quotidianamente sullo schermo e scoprirono che una parte del pubblico sviluppava verso di loro lo stesso tipo di familiarità riservata agli amici. Ma il comportamento, prima ancora del nome, ha radici molto più antiche. All’inizio dell’Ottocento, le lettere indirizzate a Lord Byron dopo il successo de “Il pellegrinaggio del giovane Aroldo” rivelavano un attaccamento emotivo che andava oltre la semplice ammirazione. I giornali dell’epoca registravano scene di ammiratori che cercavano di incontrarlo, convinti di avere già un rapporto personale con il poeta — un’illusione alimentata da un’immagine pubblica curata e da una cultura che, per la prima volta, permetteva di costruire un personaggio anche al di fuori del contatto diretto.

La nascita del cinema e l’esplosione di Hollywood amplificano questo meccanismo. Le riviste vendono una versione romanzata della vita dei divi, mescolando realtà e invenzione senza distinzione. Le storie “dietro le quinte” non hanno valore informativo: servono a dare a ogni lettore la sensazione di conoscere la stella del momento. Con la televisione, l’intimità percepita diventa domestica: i conduttori rivolti alla telecamera entrano nelle case come ospiti abituali. I lettori di Horton e Wohl capiscono per la prima volta che la relazione non è reciproca, ma ciò non la rende meno potente.

Negli anni Sessanta, l’esplosione di fenomeni come la Beatlemania mostra quanto il legame unilaterale possa diventare coinvolgente: fan che seguono gli spostamenti del gruppo, tentativi di accedere alle stanze d’albergo, un investimento emotivo che lo stesso entourage dei Beatles non riesce più a gestire. La dinamica si ripete con le soap opera: personaggi fittizi trattati come persone reali, spettatori che si mobilitano quando una trama li colpisce. È celebre il caso peruviano degli anni Settanta: dopo la confessione di analfabetismo di un personaggio di una telenovela, quasi un milione di persone si iscrive a programmi di alfabetizzazione.

I social media trasformano tutto questo in un sistema permanente. Gli influencer gestiscono l’illusione di prossimità come una leva professionale: rispondono a una minima parte dei messaggi, ma ciascun fan immagina che la risposta dipenda dal proprio valore personale. Le piattaforme premiano la continuità, la confidenza, il racconto quotidiano di aspetti privati: tutto ciò che costruisce un senso di familiarità. Non esiste più il distacco tipico della televisione, né la lentezza dei media del Novecento. I contenuti si susseguono in un flusso che non lascia spazio alla distanza emotiva.

Dall’influencer al chatbot

Nel 2025, la novità non è che esistano relazioni parasociali con celebrità: è che lo stesso meccanismo si applica a entità non umane. Il passaggio è netto. Fino allo scorso anno, il dibattito riguardava quasi esclusivamente influencer, streamer e creator. Ora il fenomeno si è spostato sul terreno dell’Ai generativa. Il motivo è semplice: i chatbot non si limitano a rispondere, ma modulano tono e contenuti per sembrare presenti, costanti, disponibili a ogni ora. Con l’arrivo delle versioni personalizzate — compresi i companion con estetiche stilizzate, come quelli introdotti da xAI nella versione premium di Grok — la relazione smette di essere un effetto collaterale e diventa un prodotto.

In estate, dopo mesi di preoccupazioni espresse da psicologi e associazioni per la tutela dei minori, l’attenzione delle autorità si è concentrata proprio su questo punto. I 44 procuratori generali che hanno scritto alle aziende tecnologiche parlano chiaramente di “relazioni parasociali con chatbot” e avvertono che le imprese saranno ritenute responsabili se non adotteranno misure specifiche. È un cambio di prospettiva: fino a pochi anni fa la questione sarebbe stata considerata fantascienza. Oggi è un tema di salute pubblica.

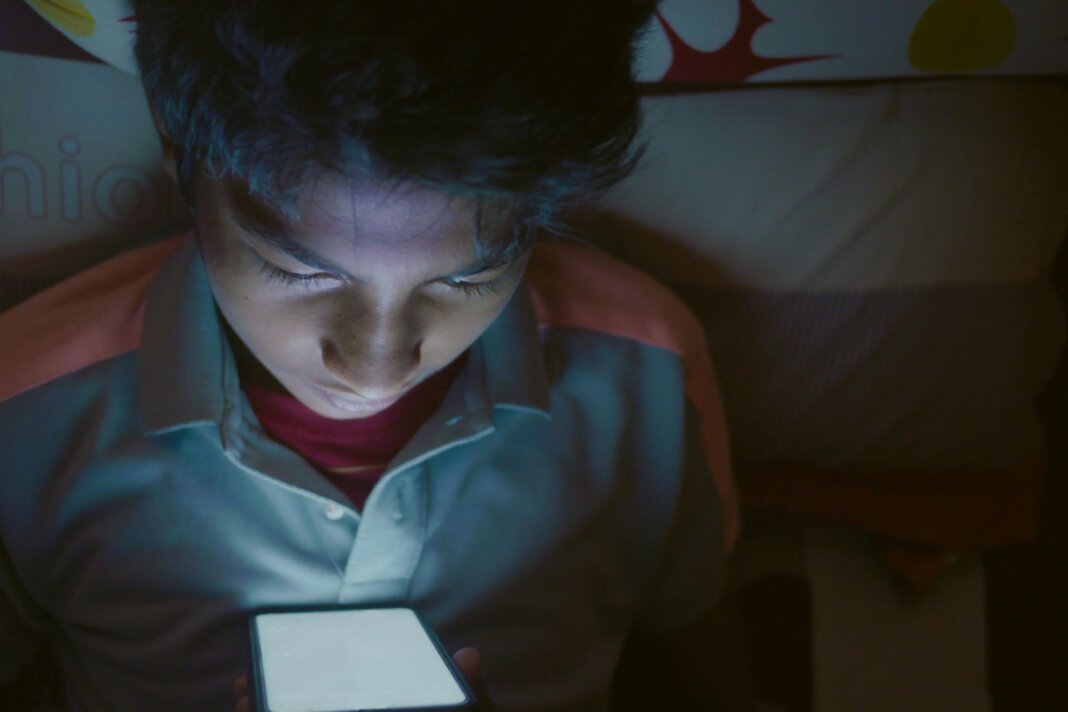

L’aggiornamento ufficiale alla definizione del Cambridge Dictionary è arrivato perché i casi reali lo rendevano inevitabile. Le conversazioni con i chatbot sono diventate per molti adolescenti un sostituto di confronto, sfogo, ascolto. Non si tratta di episodi isolati, ma di un comportamento diffuso in fasce di popolazione che vivono già condizioni di solitudine o isolamento sociale. L’interazione continua, l’adattamento del tono, la capacità del bot di ricordare conversazioni precedenti: tutto contribuisce a creare l’impressione di un rapporto stabile. E quando un sistema, per definizione, non può deludere, ignorare o contraddire in modo netto, il rischio di attaccamento diventa concreto.

Le reazioni più estreme non sono necessariamente le più rilevanti. Ciò che conta è l’ampiezza del fenomeno: persone che confidano alle piattaforme i propri timori con la stessa naturalezza con cui li condividerebbero con un amico, utenti che interpretano i suggerimenti dell’AI come prove di attenzione, ragazzi convinti che il chatbot “li capisca più degli adulti”. Per questo motivo, nel 2025 le relazioni parasociali non sono più solo la lente per osservare il rapporto tra pubblico e celebrità: sono una chiave per leggere la trasformazione della sfera emotiva nell’epoca dell’interazione costante.

Perché il parasociale trova terreno fertile

Il successo del termine parasociale non riguarda solo la tecnologia, ma un insieme di tendenze sociali che convergono. La prima è l’aumento delle persone che vivono sole, soprattutto nelle grandi città: fasce di età diverse, dai ventenni ai settantenni, che sperimentano una solitudine strutturale e trovano nei contenuti online un’ancora di continuità quotidiana. La seconda è la crisi della fiducia nelle istituzioni tradizionali: informazione, politica, perfino scuola e università. In questo vuoto, l’online diventa un luogo dove cercare figure “affidabili”, non perché oggettivamente autorevoli, ma perché familiari.

Gli adolescenti rappresentano il gruppo più esposto. L’ambiente digitale ha ridotto la distinzione tra relazione e interazione: un creator che pubblica ogni giorno viene percepito come stabile, mentre i legami offline possono sembrare più fragili. La sensazione di “essere capiti” da una figura distante è un antidoto temporaneo all’incertezza, ma rischia di sostituire il confronto reale. L’arrivo dei chatbot ha accentuato questo squilibrio: un sistema progettato per rispondere con calma e disponibilità risulta, agli occhi di molti, più rassicurante di un adulto che fatica a trovare il tempo o le parole.

Il 2025 porta con sé altre scelte linguistiche che raccontano un cambiamento culturale più ampio. Termini come “memeify”, che indica la trasformazione immediata di qualsiasi evento in un contenuto virale; “delulu”, usato per definire atteggiamenti ingenui o del tutto scollegati dalla realtà, “slop”, parola ormai associata ai contenuti digitali più scadenti, spesso generati dall’Ai, o “tradwife”, che rimanda a un modello di moglie tradizionale tornato in alcune comunità online, mostrano quanto velocemente la cultura digitale produca concetti nuovi e quanto rapidamente questi vengano assorbiti dal linguaggio comune.

Accanto a queste parole, “vibe coding”, scelto dal Collins Dictionary, racconta un modo diverso di creare software, basato sull’idea di descrivere un’intenzione e lasciare che l’AI costruisca il resto. “6-7”, selezionato da Dictionary.com, è invece l’esempio perfetto di uno slang nato quasi per caso — un numero ripetuto in un tormentone TikTok — che diventa un segno di appartenenza generazionale. Nel loro insieme, queste espressioni descrivono un mondo in cui la distanza tra vita sociale e vita digitale non è più distinguibile.

“Parasociale”, dentro questo lessico, non è soltanto un’etichetta: è la sintesi di una trasformazione che attraversa età, ceti, abitudini quotidiane. Le piattaforme non creano solitudine, ma la intercettano e la modellano; non costruiscono legami, ma li simulano con efficacia crescente.

—

Popolazione

content.lab@adnkronos.com (Redazione)